テクニカルトーク:寄生抗力が性能に及ぼす影響

既存機の近代化改修や、FVL(Future Vertical Lift, 将来型垂直離着陸機)の開発においては、空力抵抗が性能に及ぼす影響が重要な考慮事項となっています。

航空機のライフ・サイクルが進行するに従って、老朽化による外装品の交換、外部形状線(Outer Mold Line, OML)の変化を伴うような能力の追加・改善などの機体の改修により、総抗力が増加してゆきます。それぞれの改修が性能に及ぼす影響は小さくても、ライフ・サイクルを通じて改修が積み重ねられてゆくと、それによる抗力の増加は、任務遂行能力を徐々に低下させるようになります。

寄生抗力には、機体自体が生み出すものに加えて、外部搭載物、兵装、アンテナ、センサー、開いた窓やドア、その他あらゆる突出物によるものが含まれ、通常ft²の単位で表されます(*)。寄生抗力の見積もりに際しては、外部形状線に影響を与えるすべての物体を考慮する必要があります。また、特定の物体の抗力をそれ単独で見積ることはできません。ある物体に当たる空気流はローター、胴体、その他の機体外部構成品などの影響を受けて変化するため、その物体の総抗力は、その物体の位置、さらには機体姿勢によって増減するからです。アンテナを似たようなタイプのものに交換しただけでも、寄生抗力に影響を与える可能性があります。にもかかわらず、そういった小規模な改修による抗力の変化は、無視できるものとして扱われることが少なくありません。しかし、時間の経過とともに、「無視できる」抗力が積み重ねられてゆくと、性能に影響が生じる可能性があります。改修の理由が何であれ、抗力による飛行性能への影響は、特定の対気速度を維持するために必要な出力の増加と、それに必要な燃料消費の増加となって現れ、最大対気速度と航続距離の低下を引き起こします。

抗力の変化に対する航空機の主要要求水準(Key Performance Parameters, KPP, 航続距離、ペイロード、最大速度、任務時間などの重要な性能目標)の感度は一定ではありません。飛行距離が短い貨物輸送任務における感度は、無視することはできないものの、比較的低くなります。逆に、自己展開や長距離、長時間任務における感度は、長い時間にわたって燃料消費が増加するため、非常に高くなります。航空機の対気速度を維持するのに必要なローター・トルクは、対気速度の3乗(V³)に比例して増加するため、高速度での巡航を必要とする任務においては、抗力の変化に対してはるかに敏感になります。

垂直抗力(メイン・ローターのダウン・ウォッシュが機体に当たることで発生する下向きの力)、つまりダウンロードの影響は、ホバリングや低速飛行で最も強く現れ、機体総重量の実質的な増加として扱われるのが一般的です。ダウンロードは、前進速度が増加するにつれて、ローターのダウン・ウォッシュが後方に移動して機体から離れるため、減少します。ダウンロードの増加は、水平抗力による巡航効率の低下と同じように、ホバリング効率を低下させます。このため、垂直飛行を含む任務は、ダウンロードの影響を顕著に受けることになります。ダウンロードは総重量の実質的な増加をもたらすため、利用可能出力によってホバリングが制限される状況では、貨物または燃料搭載能力のいずれかを減少させなければならなくなり、任務に影響を及ぼすことになります。

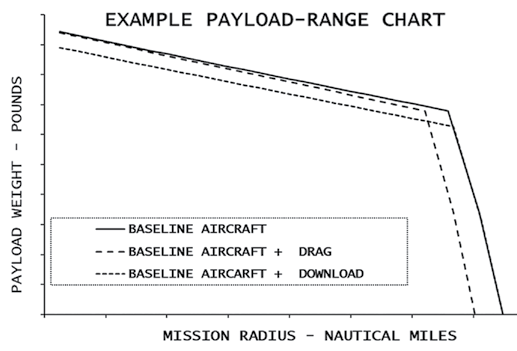

抗力やダウンロードが性能に及ぼす影響は、ペイロード・レンジ・チャート(搭載量航続距離図)にも表れています。図1は、ダウンロードの増加が離陸重量を減少させ、搭載量の減少をもたらす一方で、抗力の増加は巡航効率を低下させ、主に航続距離を減少させるとともに、行動半径が増加するに従って搭載量をわずかに減少させることを示しています。

累積する抗力やダウンロードが性能に顕著な影響を及ぼすようになった場合には、それに対処するための措置が講じられますが、その効果の度合はさまざまです。回転翼機の場合は、機体全体を対象とした抗力低減プログラムが実行に移されることは少なく、アンテナやエンジン排気処理などの個別の改修に焦点が当てられるのが一般的です。これに対し、FVL機の場合は、要求される巡航速度が現在配備されている回転翼機よりも著しく高いため、性能に対する抗力の影響が重要な技術的課題となります。センサーなどの増加により抗力が増加傾向にあることや、飛行速度の増加により抗力増大に対する感度が高いことを考慮すると、FVL機の性能を長年に渡って維持するためには、現行機よりもさらに困難な技術的課題の克服が必要となるでしょう。

クリストファー・E・ハムは、アラバマ州レッドストーン工廠にある米陸軍戦闘能力開発コマンド航空およびミサイル・センターのシステム即応性部局で勤務する航空宇宙技術者です。

*訳者注:航空機が受ける抗力は、その発生原因によって、①翼が揚力を生み出す際に副産物として必ず発生する誘導抗力(Induced Drag)と②航空機の形状や表面の摩擦など揚力の発生とは無関係に生じる寄生抗力(Parasite Drag)の2つに分けられます。寄生抗力の大きさを表すには、「抗力面積(Drag Area)」という考え方が用いられます。抗力面積は「抗力係数(Cd) × 代表面積(S)」で求められ、「その航空機と同じ大きさの空気抵抗を受ける平板があったとしたら、その面積はどれくらいになるか」を仮想的に示します。この「抗力面積」を使うことで、飛行速度や空気の密度といった条件とは切り離して、航空機の形状がいかに空気抵抗を生み出しやすいかを客観的に比較することが可能になります。

出典:ARMY AVIATION, Army Aviation Association of America 2024年11月

翻訳:影本賢治, アビエーション・アセット管理人

備考:本記事の翻訳・掲載については、出典元の承認を得ています。

アクセス回数:412