テクニカルトーク:どちらも欠かせない風洞実験装置とコンピューター

1970年代の後半に入ると、デジタル・コンピューターが発達し、幅広く利用されるようになりました。航空関連企業および国防省の技術者や科学者たちは、コンピューターが風洞実験装置に取って代わる日が近いと予想するようになりました。

主翼、尾翼および胴体などの表面上の空気の流れは、流体力学方程式によって表すことができます。その方程式を解くようにプログラムされたコンピューターがあれば、風洞実験装置と同じようなデータを入手することができるのです。より高速かつ安価なコンピューターが入手できるようになれば、そのデータをより迅速に取得し、コストを大幅に削減できるようになるだろうと考えられていました。この予測は、ある程度は的中していました(コンピューターの利用により、40年前と比べると風洞実験装置の数が減少したのは確かです)。しかし、風洞を用いた実験は、現在も、航空機の設計、改善および検証作業において、依然として重要な役割を果たしています。この記事では、風洞による実験の歴史的および将来的な必要性、コンピューターの精度の急速な向上および改善、ならびに(性能、価格および納期の条件を満たした)機体開発における双方のツールの必要性について説明します。

航空学の黎明期において、そのパイオニアたちがすぐに気付いたのは、「飛行マシーンの設計および製造には、その周囲の空気流が及ぼす影響を把握・測定する方法が必要だ」ということでした。ライト兄弟は、自分たちの自転車店の中に小さな風洞を作りました。それは、両端が開いた木箱の一端に1馬力のエンジンでベルト駆動されるファンを設置したものでした。そのファンは、毎時約30マイル(時速約48.3キロメートル)の気流を作りだしました。また、その木箱には、試験中に試験体を確認するための小さな窓が付いていました。さらに、試験中に模型が発生する揚力および抗力を測定できる天秤測りが付いていました。この風洞での実験から得られたデータは、設計方法に劇的な改革をもたらし、1903年12月のライト・フライヤー号の歴史的な初飛行に大きく貢献したのでした。

航空工学が発達し、民間および軍用機の需要が高まるにつれて、アメリカ国内および国外に存在する風洞実験装置の数も増加してゆきました。ラングレー研究センター(バージニア州)、エイムズ研究センター(カリフォルニア州)、ライト・フィールド(オハイオ州)およびフランスのパリには、大規模な風洞実験装置が建設されました。第2次世界大戦中には、実物大の航空機を使った時速200マイル(時速約322キロメートル)以上の速度での試験が、これらの施設で実施されました。現在、ナショナル・フルスケール・エアロダイナミクス・コンプレックス(National Full-Scale Aerodynamics Complex)と呼ばれているエイムズの施設には、2つのテスト・セクションがあります。1つは最大300ノット(時速556キロメートル)の模型を試験できる40フィートx 80フィート(約12.2メートル×24.4メートル)の大きさのもので、もう1つは最大100ノット(時速185キロメートル)で試験できる80フィート×120フィート(約24.4メートル×36.6メートル)の世界最大の大きさのものです。エイムズで試験が実施された軍用機には、AH-56シャイアン、F-18ホーネット、F-35ライトニング、UH-60ブラックホーク、V-22オスプレイなどがあります。

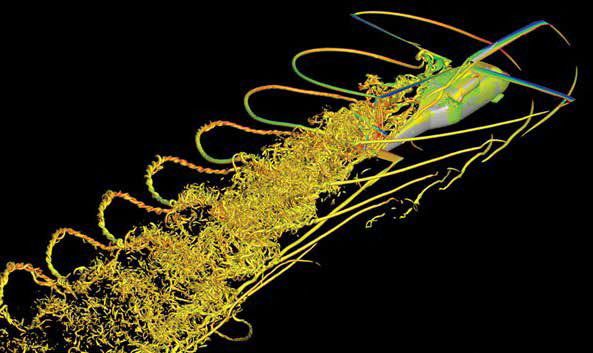

1990年代に入り、軍事予算が縮小すると、アメリカで風洞実験装置が新たに建設されることはなくなりました。中には、閉鎖される施設もありました。一方、コンピューターを用いた流体力学(computational fluid dynamics, CFD)の発達により、長時間の風洞試験や飛行試験を行わなくとも、空力特性を予測したり、設計上の問題を特定・修正したりすることができるようになりました。こういった状況の変化は、進化を続けるコンピューターへのさらなる投資を促すことになりました。その結果、高解像度のデータを用いることで航空機の形状をより正確に定義し、流体力学の運動方程式をより高い精度で計算することが可能になってゆきました。一例として、CREATE Air Vehiclesという、国防総省高性能コンピューティング近代化プログラム(DoD High Performance Computing Modernization Program)を構成するツールがあります。2008年以降、資金供給が続けられているこのプログラムは、物理的コンピューター・モデルの開発および利用を促進し、航空機開発の初期段階における設計および性能上の問題点把握を容易にすることを目標としています。図2は、CREATEを用いた流体解析結果の一例です。

その後、予算のさらなる減少に伴い、どちらか一方の手法を選択すべきだという圧力が高まってゆきました。コンピューターによる手法はより一般的なものとなり、実験的手法との対立は、さらに激しくなりました。ただし、近年になって、双方の陣営の専門家たちは、いずれの手法も開発プログラムに貢献できることを認め合うようになってきています。たとえば、開発プログラムの早い段階においては、コンピューターを小規模の風洞実験と組み合わせることにより、予測していた結果に修正を加えて正確性を高め、飛行性能、安定性および操縦要求により適合した設計を行うことができます。一方、設計が成熟した段階においては、コンピューターを利用することにより、大規模な風洞実験および試作機の飛行試験を行うために必要な試験ポイントを的確に特定することができます。FARA(Future Attack Reconnaissance Aircraft, 将来型攻撃偵察機)およびFLRAA(Future Long-Range Assault Aircraft, 将来型長距離強襲機)の開発および承認が目前に迫ったFVL(Future Vertical Lift, 将来型垂直離着陸機計画)においても、両方の手法が必要だという認識が共有されています。

トーマス・L・トンプソン博士は、アラバマ州レッドストーン工廠に所在するアメリカ陸軍戦闘能力開発コマンド航空およびミサイルセンター(U.S. Army Combat Capabilities Development Command Aviation & Missile Center)システム即応維持部局(Aeromechanics Systems Readiness Directorate)の航空力学担当チーフエンジニアである。

出典:ARMY AVIATION, Army Aviation Association of America 2022年05月

翻訳:影本賢治, アビエーション・アセット管理人

備考:本記事の翻訳・掲載については、出典元の承認を得ています。

アクセス回数:1,550