V-22駆動系統改修の現状と技術的展望

2022年6月8日、カリフォルニア州グランディス近郊で米海兵隊のMV-22Bが墜落し、搭乗していた海兵隊員5名全員が死亡した。さらに翌年の2023年11月29日、鹿児島県屋久島沖で米空軍のCV-22Bが訓練中に墜落し、8名の空軍兵が命を失った。

これらの悲劇は単なる偶発的な機械故障ではなく、軍用航空機業界全体に根深く存在する構造的な問題を浮き彫りにした。事後対応型の整備思想、サプライチェーンの品質管理不備、そして10年以上にわたり放置されてきた既知のリスク。これらの課題に対する工学的解決策であると同時に、軍用航空機における予知保全革命の先駆的事例となるのが、V-22の駆動系統改修計画である。

駆動系統に潜んでいた問題点

クラッチ問題:長年認識されていたリスク

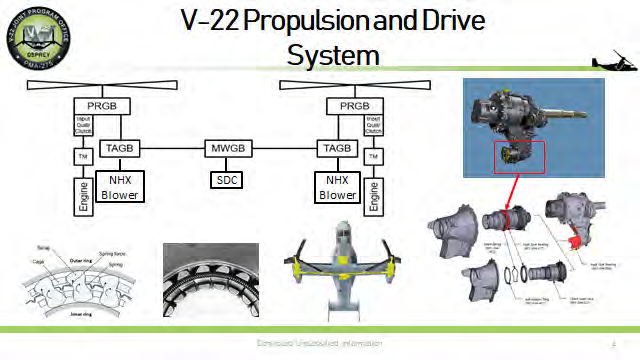

2022年のカリフォルニア墜落事故の根本原因は、「ハード・クラッチ・エンゲージメント(HCE)」と呼ばれる現象であった。これは、エンジンとプロップローターを接続するプロップローター・ギアボックス(PRGB)内のインプット・クイル・アセンブリ(IQA)のクラッチが一時的に滑った後、突如として再結合する際に発生する。この急激な再結合は駆動系統全体に巨大なトルクの衝撃を与え、最悪の場合、機体の制御を失う事態を招く。

この問題は決して新しいものではなかった。2010年以降、少なくとも16件のHCE事案が記録されており、10年以上にわたって認識されていた既知のリスクだったのである。しかし、致命的な事故が発生するまで、その対策は運用手順の改訂やパイロット訓練の強化といった人的な対応に留まり、根本的な工学的解決策であるIQAの再設計は本格化しなかった。

屋久島沖墜落事故:サプライチェーンの致命的脆弱性

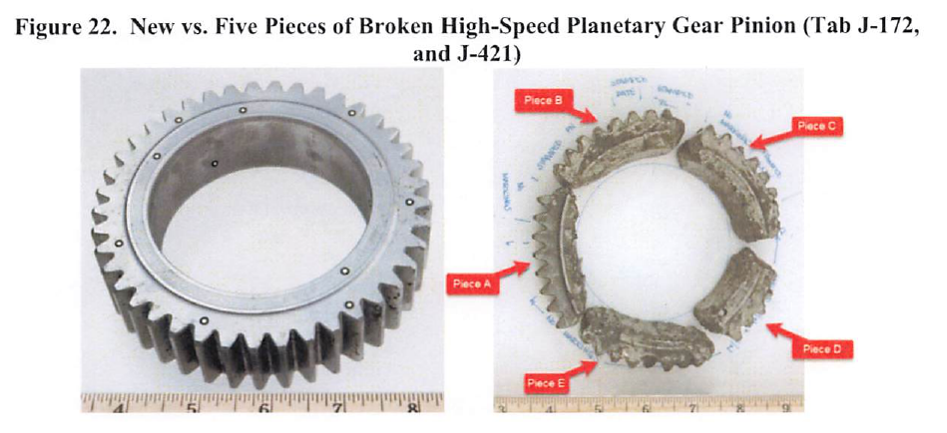

2023年の屋久島沖墜落事故は、より深刻な構造的問題を露呈した。事故調査委員会(AIB)の報告書は、事故原因を「左側プロップローター・ギアボックス(PRGB)の壊滅的故障」と結論付けた。PRGB内部の高速遊星歯車(ハイスピード・ピニオン・ギア)に亀裂が発生し、最終的に破断。その破片がギアボックス内で飛散し、太陽歯車の歯を削り取ったことで、エンジンからのトルクがプロップローターに伝達されなくなったのである。

その後の詳細な調査により、破損したピニオン・ギアの素材そのものに問題があったことが突き止められた。ギアの製造に使用された特殊鋼材「X-53」の内部に「非金属介在物(non-metallic material inclusion)」が存在したのである。非金属介在物とは、製鋼プロセス中に混入する微細な不純物であり、金属組織の均一性を損ない、応力が集中する起点となりうる。この微小な欠陥から疲労亀裂が発生・進展し、最終的に飛行中の高負荷に耐えきれず、ギアの破断に至ったのであった。

この問題もまた、事故によって初めて明らかになったものではなかった。内部安全文書によれば、NAVAIR(Naval Air Systems Command, 海軍航空システム・コマンド)とベル・ボーイングは、少なくとも2013年から、同様の介在物に起因する低速遊星歯車の故障事例を複数認識していた。さらに、問題となった鋼材を供給していたサプライヤーであるユニバーサル・ステンレス社は、民間航空機エンジン部品向けの欠陥鋼材を製造したとして、2001年に訴訟を提起されていた。

飛行の安全を根幹から揺るがす重大なリスクが長年にわたり認識されていたにもかかわらず、十分な対応がとられることはなかった。鋼材の製造プロセスそのものが改善されることはなく、サプライヤーに「契約上の金銭的ペナルティ」が科されるに留まったのである。この結果、潜在的な欠陥を持つ可能性のある歯車が、その後約10年間にわたってV-22のサプライチェーンに供給され続けてしまった。

警報システムの文化的脆弱性

屋久島沖墜落事故では、人的要因も原因として指摘された。事故機は、最初の「チップバーン(金属粉検知・焼却)」警報が表示されてから墜落するまでの約49分間、飛行を継続していた。その間、複数回にわたって警報が表示されたが、搭乗員はより近い複数の飛行場を通過し、屋久島空港へと向かい続けた。

この判断の背景には、V-22オスプレイ全体でチップに関する警報が常態化し、その深刻度が軽視される文化があった可能性が指摘されている。2005年以降、1,300件以上のチップバーン警報が記録されたが、致命的な故障に至ったことはなかった。

この現象は「逸脱の常態化」と呼ばれるシステム的な脆弱性の兆候であると考えられる。警報が頻発することで、搭乗員が警報そのものに対して鈍感になり、真に危険な兆候を見過ごしてしまったのである。

技術的解決策 – 材料・センサー・設計の3つのアプローチ

これらの壊滅的な故障モードに対応するため、V-22共同プログラム事務局は、駆動系統の安全性と信頼性を根本から見直す、包括的な工学的解決策に着手した。その中核をなすのが、新型PRGB(関係者の間では「123バージョン」と呼ばれている)と再設計されたIQAである。これらは設計思想、製造プロセス、状態監視の各側面にわたる多層的な改善策の集合体である。

材料:トリプルメルト技術の採用

新型PRGBの最も根本的な改善は、ギアの素材であるX-53鋼材の製造プロセスにある。従来の「ダブルメルト(二重溶解)」プロセスに代わり、新たに「トリプルメルト(三重溶解)」プロセスが導入される。

このプロセスでは、鋼材を真空中で3回溶解させることにより、不純物を極限まで「焼き出し」、より均質で強靭な金属組織を生成する。これにより、屋久島事故の根本原因となった非金属介在物の発生確率を85~90%低減できるものと期待されている。

製造プロセスの変更に伴い、品質管理体制も大幅に強化される予定である。従来のサプライヤーに対する金銭的制裁に依存したアプローチから、製造工程への直接的な監督と品質検証を重視する方向へと転換が図られている。これにより、過去10年間にわたって継続してきたサプライチェーンの構造的脆弱性が根本的に改善されることが期待されている。

センサー:ODSSHIによる故障予測

第二の柱は、「ODSSHI(Osprey Drivetrain Safety and Structural Health Instrumentation, オスプレイ駆動系統安全健全性計装)」と呼ばれる新たな状態監視システムの導入である。これは、PRGBおよび駆動系統の重要箇所に複数の高感度振動センサーを設置し、飛行中の振動データを常時収集・分析するものである。

従来の「チップディテクター」が、すでに発生した金属粉を検知する事後対応的なシステムであったのに対し、ODSSHIは正常な振動パターンからの逸脱を捉えることで、亀裂の発生やベアリングの摩耗といった異常の兆候を早期に検知する。これにより、整備員は部品が壊滅的な故障に至る前に交換することが可能となり、V-22の整備は、時間や事象に基づく「事後保全」から、状態に基づく「予知保全」へと進化を遂げる。

ODSSHIシステムは、現代の産業界で注目されている「インダストリー4.0」の概念を軍用航空機に適用した先駆的事例であると位置づけられる。収集される振動データは、機械学習アルゴリズムによって解析され、正常運転範囲からの微細な逸脱も検知可能となる。

このシステムの真価は、単一の故障モードに対する対策を超えた点にある。ODSSHIは、HCEや歯車破断といった既知の問題だけでなく、将来発生する可能性のある未知の故障モードに対しても、その前兆を捉えることで早期警戒を提供できるとされている。

設計:HCE問題への根本対応

PRGB全体の改修と並行して、HCE現象の根本原因であるIQAの再設計も進められている。この新しいIQAは、HCEを引き起こす原因と特定された「摩耗による故障モード」そのものを排除するように設計されている。

具体的な設計変更の詳細は公表されていないが、クラッチの滑りを引き起こす部品の劣化を構造的に防止することで、HCEのリスクを工学的に根絶することを目的としている。この再設計されたクラッチを含む新型IQAは、2025年半ば頃の実用化が見込まれている。

改修スケジュールと運用への影響

改修計画の進捗状況

現時点で発表されているスケジュールによれば、新型PRGBを搭載した最初のV-22機体の納入は、2026年1月に開始される予定である。その後、既存機体へのレトロフィット(後付け改修)が開始されることになっている。V-22全保有機への改修完了に関する公式な目標時期は公表されていないが、改修規模の大きさを考慮すると、完了までには少なくとも数年を要し、10年以上かかる可能性もあると考えられる。

当初、フリート全体の運用制限解除は2025年半ばと予測されていたが、関係者は現在、完全な任務能力への復帰は2026年以降になる可能性が高いとの見通しを示している。このスケジュールの遅延は、改修の範囲を当初の想定より拡大し、より多くのギア部品にトリプルメルト鋼を適用する必要が生じたことなどが影響している。

現在、HCE対策として再設計されたIQAの試作品は、地上での耐久試験の段階にある。新型PRGBを構成するトリプルメルト鋼製部品やODSSHIセンサー群も、米軍とベル・ボーイング社との緊密な連携のもとで開発と評価が進められている。

現在の運用制限

全機体の改修が完了するまでの移行期間中、V-22オスプレイは厳格な暫定リスク管理措置の下で運用される。2024年11月のニューメキシコ州での緊急着陸事案を受け、NAVAIRは同年12月に新たな暫定飛行許可(IFC)を発出した。このIFCは、各機体のPRGBの総飛行時間に基づき、2段階のリスク管理を要求している。閾値を超えたPRGBを搭載する機体は比較的リスクが低いと見なされ、緩やかな管理措置の下で飛行を継続する。一方、閾値に満たないPRGBを搭載する機体はより高いリスクがあると見なされ、追加のリスク軽減管理措置が適用される。

この飛行時間に基づくリスク管理は、「初期故障」理論に基づいている。屋久島事故の原因となった非金属介在物に起因する故障は、部品のライフサイクルの初期段階で発生する可能性が最も高いため、一定の飛行時間を経過したPRGBは安全性が高いと見なされる。その結果、新しい機体や部品の方が、古いものよりも厳しい運用制限を受けることになる。

NAVAIRは、作戦上の安全保障を理由に、リスク軽減管理措置の詳細を公式には発表していない。しかし、関係者への取材によれば、これらの措置には代替着陸地点を意識した飛行経路の計画、特定高度の維持、そして安全に着陸できる飛行場から30分以内の距離維持義務が含まれるとされる。この30分制限は、特に洋上飛行において大きな制約となっている。

将来機開発への影響

状態監視技術の普及

V-22駆動系統改修におけるODSSHIシステムの導入は、軍用機における予知保全技術の本格的な実用化の先駆的事例である。現在開発中の将来長距離攻撃機(FLRAA)プログラムでは、V-22の教訓を踏まえ、設計段階から同種システムの組み込みが検討されているといわれる。

予知保全技術の軍用機への導入は、安全性の向上に留まらず、運用コストの大幅な削減をもたらす可能性がある。民間航空業界では、予知保全により整備コストを最大30%削減した事例が報告されており、軍用機においても同様の効果が期待される。

品質管理体制の見直し

V-22の事例は、軍用航空機の重要部品において、金銭的ペナルティに依存したサプライチェーン管理の限界を明確に示した。今後の調達プログラムでは、製造プロセスへの直接的な監督と品質検証を重視するアプローチが標準化される可能性が高い。

国防総省は、V-22の教訓を踏まえ、F-35ライトニングII、B-21レイダー、次世代戦闘機(NGAD)プログラムなどにおいても、サプライチェーンの潜在的リスクについて横断的に検討していると報告されている。

V-22改修の意義

V-22オスプレイの駆動系統改修は、2つの悲劇的な事故への対応として始まったが、その意義は特定の問題解決に留まらない。軍用航空機業界における予知保全革命の始まりであり、従来の事後対応型安全管理から、状態監視に基づく積極的安全管理への歴史的転換点となる可能性がある。

改修が完了するまでの移行期間は、米軍や自衛隊の即応性に一定の制約をもたらすが、それは将来30年間にわたるV-22の安全で効率的な運用を確保するための必要な投資と捉えることもできる。この改修により得られる技術的知見と運用経験は、軍用航空機業界全体の安全性向上と技術革新に貢献する貴重な遺産になるであろう。

アクセス回数:1,498

コメント投稿フォーム

1件のコメント

V-22全保有機への改修完了の時期は不明であることを明記しました。